La sala Pintores 10 de Cáceres expone una nueva muestra del programa 'Hablan nuestros documentos', que organiza el Archivo de la Diputación de Cáceres, y que en esta ocasión saca a la luz documentos antiguos que muestran cómo las sociedades han garantizado la autenticidad de lo escrito.

En este caso, el título de esta edición es 'En testimonio de verdad', fórmula que durante siglos utilizaron escribanos y notarios para cerrar y validar las escrituras. Junto a su firma, como explica la responsable del Archivo y Biblioteca, Montaña Paredes, incorporaban un signo personal complejo y difícil de falsificar, acompañado de expresiones como "He aquí este mío signo natal en testimonio de verdad".

Esa declaración, que otorgaba fe pública al documento, inspira esta nueva muestra del Archivo dentro del programa 'Hablan nuestros documentos', que alcanza su edición número 32.

La exposición presenta documentos y piezas que ilustran los modos ideados para garantizar la autenticidad, desde sellos cilíndricos mesopotámicos y anillos sigilares de Grecia y Roma, hasta sellos de cera medievales, rúbricas notariales y firmas electrónicas actuales.

También se muestran papel sellado y pólizas fiscales de la Edad Moderna, la mecanización en los siglos XIX y XX con sellos de caucho y timbres, y la llegada del entorno digital con claves criptográficas y sistemas electrónicos.

La muestra subraya una conclusión fundamental, indica Montaña Paredes: "toda sociedad ha necesitado distinguir lo auténtico de lo falso, y esa búsqueda ha dado lugar a una gran diversidad de métodos, materiales y símbolos".

Signos propios de cada época

Cada época ha dejado sus propios signos: improntas, cera, papel timbrado, rúbricas, sellos de tinta o certificados digitales. Los materiales expuestos abarcan más de cuatro siglos de historia, incluyendo un Censo de heredad con fórmula notarial de 1614, una Credencial del conde de Falkenstein al obispo de Plasencia (1676), ocho sellos de placa y oblea de autoridades civiles y nobiliarias, y una copia auténtica de 2025 con firma electrónica y Código Seguro de Verificación.

La exposición permanecerá abierta al público en el Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres hasta finales de enero, reafirmando el compromiso de la institución con la difusión del patrimonio documental.

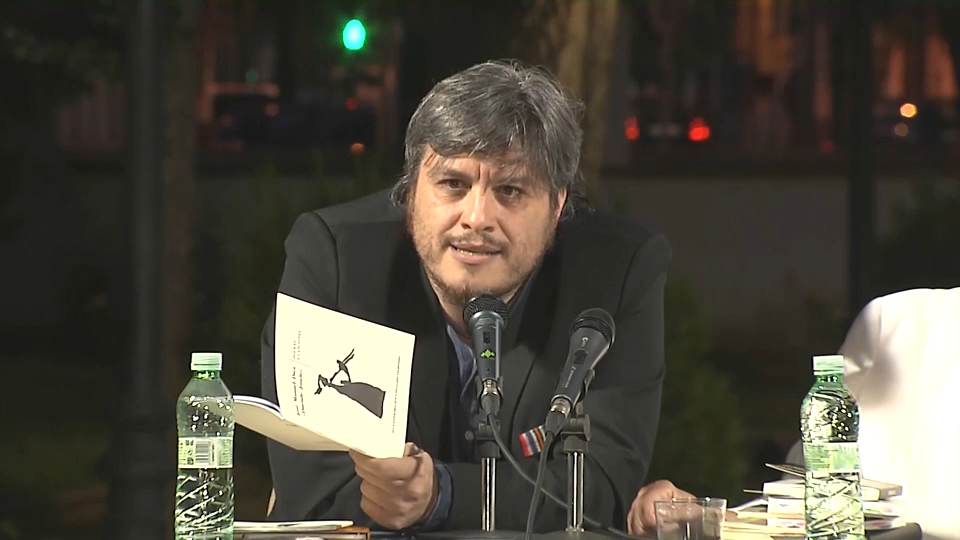

Música y poesía en formato íntimo vuelven a unirse en Cáceres en la tercera edición del programa cultural 'Canciones en su tinta', que tendrá lugar el jueves, 18 de diciembre, a las 19:30 horas, en el complejo cultural San Francisco. Este año contará con la participación del poeta y cantante Juan Manuel Montilla 'El Langui' y la poeta Sandra Benito, acompañados por el músico Duende Josele, organizador del evento. La entrada es gratuita, con invitación.

El concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha presentado esta cita, que se ha consolidado ya en la agenda cultural de la ciudad y que en las otras dos ediciones estuvo protagonizada por Rozalén y Pasión Vega. "Queremos que este ciclo promueva la música y la poesía, y sobre todo que sea una forma de diálogo entre el público y los autores", ha dicho.

"Este año contaremos con un nombre que siempre nos acompaña porque coordina este evento que es Duende Josele, uno de los potenciales culturales más importantes de la región", ha explicado Suárez.

Además, en esta edición se ha querido potenciar el talento que tenemos en Extremadura a través de Sandra Benito, presidenta de la Asociación de Escritores y Escritoras de Extremadura. Su andadura comenzó con el poemario 'Ciudad abierta' en 2020 y será la representante regional de esta edición.

En cuanto a la figura nacional, se contará con Juan Manuel Montilla 'El Langui', una persona versátil, actor, poeta y músico, que nos sirve no solo como reclamo sino también para contar sus experiencias.

La tercera edición de 'Canciones en su tinta' será en el complejo cultural San Francisco, con un aforo de 260 localidades. La entrada es gratuita a través de invitación, con un máximo de 2 por persona, y se podrán recoger en el Palacio de la Isla dos días antes del evento.

Suárez ha animado a los cacereños y cacereñas a que asistan, "y debido a la gran afluencia de los dos años anteriores, les pedimos que vayan cuanto antes a recoger las entradas".

"Esperamos que, un año más, sea un éxito. Podemos ver que tenemos una cultura y una agenda cultural en la ciudad muy completa, donde hemos acabado hace pocas fechas el Otoño Literario con 25 presentaciones. Y ahora le damos mucho más valor y sobre todo una voz diferenciadora a la poesía y la música en un evento que se ha consolidado, con Pasión Vega y Rozalén en los años anteriores", ha recordado el edil.

El nadador extremeño Guillermo Gracia y la gimnasta aragonesa Inés Bergua se han convertido en los primeros ganadores del nuevo galardón Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas.

La Diputación de Cáceres, a través de su Área de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial, ha concluido las obras de acondicionamiento de la carretera CC-202 (anterior CC-64) de Casar de Palomero a La Pesga, pasando por Rivera Oveja.

Tal como ha detallado el vicepresidente tercero y diputado del área, Luis Fernando García Nicolás, con esta intervención, que ha contado con 1.500.000 euros, “se ha transformado y modernizado el tramo entre dichas poblaciones de una de las carreteras provinciales que aún mantenía la sección histórica”.

Las obras han consistido en el acondicionamiento de los 4 km del tramo, ampliando la plataforma de la carretera hasta conseguir una anchura de 6,40 metros a lo largo de todo el trazado. Se han sustituido la totalidad de las antiguas obras de drenaje transversal e instalado marcos prefabricados o tubos circulares, y se ha dotado a la carretera del firme adecuado al tipo de tráfico que soporta.

En cuanto a los elementos para la seguridad del tráfico, han sido instalados 1.324 metros de barrera de seguridad metálica de tipo doble onda, complementados por 272 metros de faldón de protección para motoristas.

Las obras se han completado con la renovación de los accesos a fincas colindantes, instalando pasos salvacunetas y pavimentando con solera de hormigón los primeros metros.

Además, como obras accesorias, se ha sustituido íntegramente la antigua conducción de suministro de agua potable por otra de mayor diámetro y calidad, que discurre por el margen izquierdo de la carretera entre Casar de Palomero y Rivera Oveja.

La magia de la tele no se ha perdido aunque el medio cambie. En ‘El brillo de los ojos no se opera’ el creador de contenido Star Spanish nos habla de memes, de cómo todo se transforma… pero el divineo siempre permanece.

¿Quiénes son las grandes dramaturgas de la historia? Sol Díaz y Cristina Fernández nos traen un buen puñado de nombres que, por lo que sea, no se estudian en las escuelas de teatro.

Desde ARBA Extremadura organizan un baño de bosque en plena ciudad de Cáceres. Esto nos cuenta Álvaro Tejerina sobre la magia del Parque del Príncipe.